《中国的司法改革》白皮书(2012.10.09)

(六)加强未成年犯罪嫌疑人、被告人的权益保障

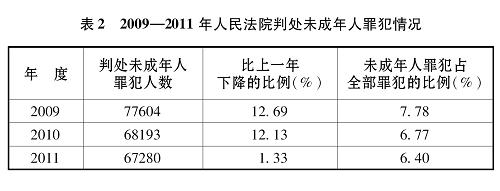

中国对犯罪的未成年人实行惩戒与保护并举的措施,尽最大努力促进失足未成年人回归社会。中国的法律明确了对犯罪的未成年人实行教育、感化、挽救的方针,坚持教育为主、惩罚为辅的原则。司法机关办理未成年人刑事案件,由熟悉未成年人身心特点的司法人员承担;未成年犯罪嫌疑人、被告人没有委托辩护人的,司法机关应当通知法律援助机构指派律师为其提供辩护。对犯罪的未成年人严格限制适用逮捕措施,人民检察院审查批准逮捕和人民法院决定逮捕,应当讯问未成年犯罪嫌疑人、被告人,听取辩护律师的意见;对被拘留、逮捕和执行刑罚的未成年人与成年人实行分别羁押、分别管理、分别教育。对未成年人刑事案件,在讯问、审判时,应当通知未成年犯罪嫌疑人、被告人的法定代理人到场,也可以通知其他成年亲属和所在学校、单位、居住地基层组织或者未成年人保护组织的代表到场。到场的法定代理人或者其他人员认为办案人员在讯问、审判或询问中侵犯未成年人合法权益的,可以提出意见。讯问笔录、法庭庭审笔录应当交给到场的法定代理人或者其他人员阅读或者向其宣读。讯问女性未成年犯罪嫌疑人时,应当有女性工作人员在场。对犯罪情节轻微,可能判处一年有期徒刑以下刑罚并有悔罪表现的未成年人,人民检察院可以作出附条件不起诉的决定。司法机关可以对未成年犯罪嫌疑人、被告人的成长经历、犯罪原因、监护教育等情况进行调查并作为办案的参考。审判时被告人不满十八周岁的案件,不公开审理。对犯罪时不满十八周岁,被判处五年有期徒刑以下刑罚的,实行犯罪记录封存制度,除司法机关因办案需要或者有关单位根据国家规定进行查询以外,不得向任何单位和个人提供。2011年颁布的《刑法修正案(八)》明确了对未成年人应当适用缓刑的条件,规定了未成年人犯罪不构成一般累犯。截至2011年7月,全国已经建立少年法庭2331个。2002—2011年,经过各方努力,中国未成年人重新犯罪率基本控制在1%—2%。近年来,未成年人犯罪案件呈现下降趋势,未成年罪犯占全部罪犯的比例逐渐减少。

图表:2009-2011年人民法院判处未成年人罪犯情况 新华社发

(七)严格控制和慎重适用死刑

中国保留死刑,但严格控制和慎重适用死刑。中国刑法规定死刑只适用于极少数罪行极其严重的犯罪分子,并规定了严格的适用标准。2011年颁布的《刑法修正案(八)》取消了13个经济性非暴力犯罪的死刑,占死刑罪名总数的19.1%,规定对审判时已年满七十五周岁的人一般不适用死刑,并建立死刑缓期执行限制减刑制度,为逐步减少死刑适用创造法律和制度条件。

死刑直接关系到公民生命权的剥夺,适用死刑必须慎之又慎。从2007年开始,由最高人民法院统一行使死刑案件的核准权。中国实行死刑第二审案件全部开庭审理,完善了死刑复核程序,加强死刑复核监督。最高人民法院复核死刑案件,应当讯问被告人,辩护律师提出要求的,应当听取辩护律师的意见。最高人民检察院可以向最高人民法院提出意见。死刑复核程序的改革,确保了办理死刑案件的质量。自2007年死刑案件核准权统一由最高人民法院行使以来,中国死刑适用标准更加统一,判处死刑的案件逐步减少。